Как работает хорошо управляемый металлургический завод?

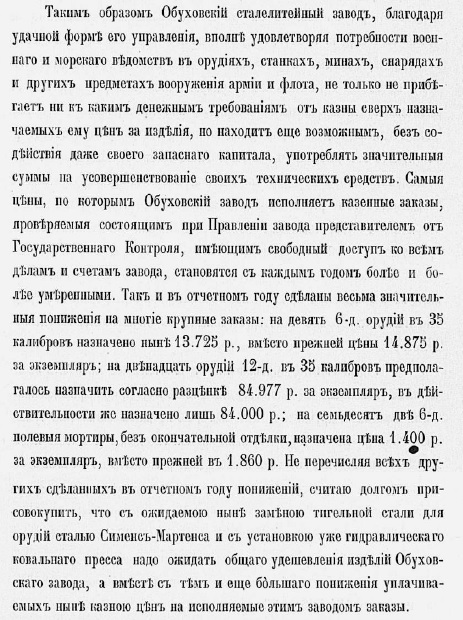

В период роста военных расходов нам удалось найти исторический пример, как реально существующее предприятие ВПК смогло снизить цены на свою продукцию!

За счет чего они этого добились?

В 1868—1872 гг. на заводе ставится изготовление стали по способу Бессемера. В 1872 г. устанавливается газоплавильная печь системы Сименс—Мартен емкостью на 200 пудов. Годовая производительность сталелитейной в этом году достигает 200.000 пудов.

В 1873 г. строятся газовые печи, работающие исключительно на торфе. Ставится разработка торфа недалеко от села Александровского. Иными словами, завод обеспечил себя дешевым топливом, это примерно как подключить газопровод от собственной газовой скважины.

В 1878 г. завод устанавливает гидравлический пресс в 3000 т для прессования стали в жидком виде. В этом же году установлены две 10-тонные печи Сименса—Мартена. Эти печи вместе с тигельными газовыми давали возможность отливать болванки до 3000 пудов весом.

За 10 лет завод:

Внедрил конвертерное производство и переплав лома металлов в мартеновской печи, на тот момент это было первое сочетание таких технологий в России. Мартеновские печи были и на других заводах, но всего комплекса оборудования не было.

Только ли в оборудовании было дело?

Начало сталепушечному делу в России было положено на Князе-Михайловском заводе на Урале инженером П.М. Обуховым. Путем длительных опытов Обухов выработал способ отливки стали, который при изготовлении пробных орудий дал отличные результаты и был признан не уступающим Крупповскому.

Разработка вопроса поручена была специальному комитету из представителей морского, военного и горного ведомств. Комитет единогласно признал необходимым создать крупный орудийный завод, но относительно места его сооружения мнения резко разошлись. Горное ведомство стояло за расширение Князе-Михайловской фабрики на Урале. Большинство, в особенности и сам Обухов, настаивали на постройке нового завода под Петербургом. В значительной мере под влиянием Обухова и был избран Петербург.

Почему выбрали Петербург? На тот момент проблем у крупного завода было ровно две: оборудование и кадры. Оборудование доставлялось из Англии, а железных дорог, способных доставить уникальный 35-тонный паровой молот на Урал, тогда еще не построили. В Санкт-Петербург же оборудование доставлялось по морю и сразу разгружалось, то есть завод мог быть построен примерно на полтора-два года быстрее!

С кадрами была та же ситуация – инженеров в то время было очень мало и не все хотели ехать на Урал. А если специалист еще и семейный, то отрыв от «движа» культурной столицы, театральных постановок и светских мероприятий для его спутницы жизни было, скажем так, малопривлекательным обстоятельством. Новинки литературы, научные приборы также доставлялись морем. Надо сказать, что примерно в те же годы первый штангенциркуль был привезен на Тульский оружейный завод, хотя во Франции они использовались минимум за 50 лет до того. Выбор локации позволял бороться за кадры лучших инженеров и техников, и за доступ к новинкам научной литературы и приборов – интернета и e-commerce тогда не было, но была почтовая доставка и в Санкт-Петербурге товар из-за границы получали быстрее Урала и Донбасса.

Изобретателю нового способа выделки стали предложили построить по его способу завод и стать его акционером и главным инженером, примерно как за рубежом в стартапах инвесторы выкупают долю первых владельцев-изобретателей, но оставляя им значимый пакет акций для мотивации. Царь применил тот же подход: было организовано товарищество, в которое вошли сам Обухов, известный промышленник и металлург Н.И. Путилов и купец 1-й гильдии С.Г. Кудрявцев. Это был яркий пример сотрудничества во имя интересов страны ведущих российских ученых, крупных предпринимателей и высших имперских чиновников. Морское министерство покрывало все кассовые разрывы, а Обухов привлекал наилучшие кадры.

Дмитрий Константинович Чернов, металлург и изобретатель, получил приглашение работать на заводе в 1866 году, через 3 года после запуска завода. Своё главное открытие совершил в 1866—1868 годах, установив, что при изменении температуры сталь меняет свои свойства и проходит полиморфические превращения. Вычисленные им точки известны сейчас как точки Чернова.

Альфонс Александрович Ржешотарский создал на предприятии первую металлографическую лабораторию в Российской империи. В 1899 году занял должность главного металлурга Обуховского завода.

В ноябре 1864 года решением Императора Александра II Александр Александрович Колокольцов был назначен начальником Обуховского сталелитейного завода в Санкт-Петербурге, который успешно возглавлял и расширял в соответствии с научно-техническим прогрессом (15 январь 1865 — апрель 1894 года). Не металлург по образованию, Колокольцов был моряком-исследователем(стал командиром первого построенного в Японии современного судна «Хеда», сделал описание фарватера Аму-Дарьи, важного для продвижения русской армии в Средней Азии), он выдвигал в руководство завода тех, кому было интересно что то новое. В то же время он было достаточно влиятелен, чтобы получить деньги на новейшее оборудование.

Сейчас слово «импортозамещение» звучит порой очень иронично, но у Обуховского завода в деньгах оно выглядело так:

В 1885 г. завод получает заказ на большое количество 12-дм орудий в 30 калибров длиной, причем на те же орудия, но в 35 калибров дается заказ Круппу. Исполнение этого заказа Обуховский завод значительно затянул. В 1888 г. он представляет свой чертеж 12-дм пушки в 35 калибров, а к 1891 г. строит это орудие, причем оно успешно выдерживает все испытания. Интересно отметить разницу в ценах крупповской и обуховской пушек в 35 калибров: Крупп — 149.000 руб., Обуховский завод — 89.500 рублей. «Импортозамещение по царски» означало возможность «держать в узде» иностранных монополистов, и даже покупая у них что то нужное, уметь потом делать это самим и снижать цену.

Сейчас, в период кризиса в металлургии, стоило бы обратить внимание на позитивный опыт прошлого.

![]()